簿記は受験する方も多く、ランキング上位に入る人気資格になります。

そんな人気の簿記ですが、私も3級のネット試験を受けてきました。

独学で勉強を始めてから1ヵ月と少し、無事に合格することができました。

そこで、合格までの体験記を書いていこうと思います。

簿記のネット試験

簿記の試験は、今まで年に3回ある統一試験だけだったのですが、現在はネット試験も行われています。

・日商簿記3級

| 統一試験 | 2月、6月、11月 |

| ネット試験 | 随時 |

| 試験時間 | 60分 |

| 合格点 | 70点以上 |

| 受験料 | 2,850円税込(統一試験)、3,400円税込(ネット試験) |

※横にスクロールして見られます。

ネット試験は、これから簿記の資格を取る方に特におすすめです。

統一試験だと年に3回しかないので、それに合わせて勉強する必要があります。

ネット試験であれば、近くのテストセンターを選んで、自分の勉強の進み具合で試験を受けることができます。

しかも、試験が終わったらすぐに合格結果が分かります。

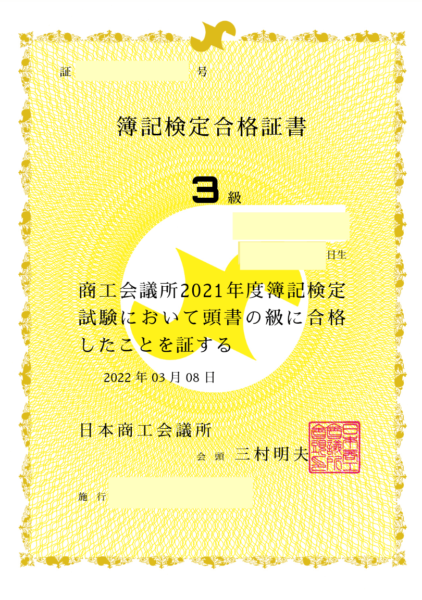

合格証書も郵送ではなく、デジタルになります。

ちなみに、こちらが私が受け取ったデジタル合格証です。

ネット試験の回答方法はプルダウン方式で、数字は入力していきますが、紙に書くよりも時間短縮できます。

受験料は事務手数料の550円がかかるので、統一試験よりも若干高くなりますが、それでもメリットの方が大きいと思います。

テストセンターを選ぶ時は、前もって空いている日にちを確認しておくことをおすすめします。

私が申し込もうとした時は、土日は満席率が高くて、平日の方が比較的空いている状況でした。

独学での勉強方法

ここからは、独学での勉強方法や合格までの期間をご紹介します。

勉強方法と合格までの期間

- YouTubeとテキスト 約1ヵ月

- 予想問題集 約2週間

- 1日2、3時間(できる時は5、6時間)

最初に、1ヵ月くらいかけてYouTubeを見ながらテキストを読み、その後2週間くらいで予想問題集を解いていきました。

私はおもいっきり文系だったので、「簿記」というものがどんなことを勉強するのかも知りませんでした。

そこで、分かりやすいと評判のふくしままさゆきさんのYouTubeを見てみることにしました。

実は、ふくしまさんのYouTubeを見てから簿記の勉強を始めるかどうか決めたんですよね。

元々は、お金の勉強をするために候補に上がったのが簿記でした。

簿記に限らず、いろんな情報は自分で調べないと得られないことって沢山ありますよね。

少し話が逸れましたが、ふくしまさんの簿記3級動画は、全部で24回あります。

最初は簡単で面白いなとノートを取りながら見ていたのですが、決算整理仕訳が近づくにつれ、だんだんと難しくなっていきました。

分からなかった内容のものは、何回も繰り返し動画を見ていました。

おそらく、文字のテキストだけで理解するのは、ものすごく大変だったと思います。

テキスト

テキストはなくてもいいのかもしれませんが、私はあって良かったと思っています。

YouTubeを見ながら、後からテキストを買って読んでいきました。

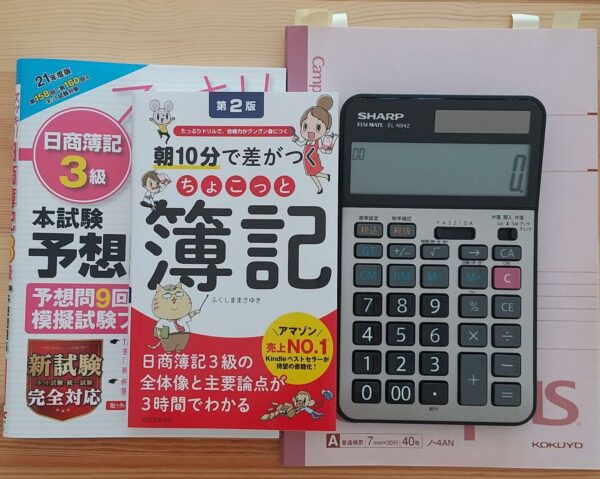

YouTubeが分かりやすかったので、ふくしまさんの書いている「朝10分で差がつくちょこっと簿記 第2版」にしました。

こちらのテキスト、漫画も入っていて読みやすかったです。

テキストを合わせた方が、かなり理解度が増していきました。

項目の終わりに、いくつか問題もあるので、ちゃんと理解できてるか確認もできます。

私は紙の本にしましたが、アマゾンのKindle版もベストセラーになっています。

≫「ホントにゼロからの簿記3級『ふくしままさゆきのホントに』シリーズ」

使用した電卓

簿記3級で使う電卓は、普段使っているものがあればそれで良いと思います。

試験では、音のでるものや印刷、記憶機能があるものは使えないので気をつけてください。

私は古い電卓しかなかったので、12桁のものを新しく買いました。

機能面を重視してSHARPの電卓を選んだのですが、数字も打ちやすくて、見やすかったです。

サイレントキーになっていて、全く音がしないわけではありませんが、一般的なものよりもかなり静かでした。

スッキリうかる予想問題集

YouTubeとテキストでのインプットが終わったら、予想問題集を解いていきました。

今回使っていたのは、「スッキリうかる 日商簿記3級 本試験予想問題集」です。

テキストや問題集は、問題範囲の改正があったりするので、最新版を使用することをおすすめします。

こちらの予想問題集、やっていて良かったです。

本番の試験でも似たような問題があり、問題集をやっていなかったら、解けていなかったものもあったと思います。

問題は9回分あるので、3周しました。

問題によっては4回目を解いて、合格点以上になるようにしていました。

答案用紙はそのままコピーして使ったのですが、ここで失敗しました・・・。

筆記用の答案用紙は、拡大コピーするか、ダウンロードして使うことをおすすめします。

問題は同じになりますが、ネット試験の練習もできます。

本番の試験でも、同じような画面表示だったので、ネット試験を受ける方はこちらもやっておくと安心です。

時間配分

合格に近づくためには、時間配分も大事になってきます。

解く順番と時間の目安

・第1問/15分

↓

・第3問/20~25分

↓

・第2問/15分

↓

・残り時間/見直し5~10分

予想問題集に取りかかる時から、解く時間も意識するようにしました。

簿記3級の試験では、60分で第1問から第3問まで終らせる必要があります。

第1問は仕訳問題が45点、第3問は貸借対照表と損益計算書、精算表などの問題が35点と配点が高くなっています。

そのため、第1問と第3問が完璧にできれば合格点を越えることができると言われています。

第2問は補助簿や穴埋め問題などで、配点が20点になります。

時間がかかる問題が多いので、とりあえず最後に解いた方が時間的にも焦らなくていいと思います。

私の予想問題集の1周目は、時間もオーバーして、点数も合格点とは程遠かったです・・・。

暗算も苦手で、電卓打つのも遅いし、しかもケアレスミスもしまくりという状態でした。

こんな状態でも、繰り返していくうちに時間内に終わるようになります。

そして、

問題のパターンが分かれば、だんだん慣れてきて解く時間も自然と速くなっていきます。

復習

もう一つ大事だったのは、復習です。

問題集は1回目を解いて、次の日に前日の間違った所を復習してから2回目を解いていきました。

どんどん先へ進むのではなく、復習しながら進んでいくという感じです。

途中からこの方法に変えたのですが、記憶に定着しやすくなり、後半から合格点を越えるようになっていきました。

自分の分かりやすい方法で解いていく

簿記を勉強していて思ったのは、問題の答えを出すまでに、気をつける点がいくつも含まれていることです。

すぐに答えが出せるものはいいのですが、期間や決算日、利率などちょっと捻ってある問題もあります。

そういう時は自分の分かりやすいように、簡単な表をメモ書きしたり、指折り数えるということもしてました。

私の場合、そうした方が間違いが減らせました。

第2問はかなり苦戦したのですが、YouTubeで「〇〇回 解説」と検索して、一つずつ見ながら勉強していました。

ただ、第2問に関しては、試験日までに全部理解することはできなかったので、もう少し時間をかけても良かったかなと思っています。

第2問は半ば諦めて、試験前日までは問題集を繰り返して、特に仕訳で間違った所を重点的にやっていました。

試験当日も、見直しの時間は第1問の仕訳問題に集中しました。

試験当日

ネット試験で必要な持ち物は、身分証明書と電卓になります。

ネット試験の持ち物

- 身分証明書(免許証、社員証、学生証など)

- 電卓

試験当日は本人確認を行うので、名前、生年月日、顔写真がある証明書が必要になります。

当日まで勉強している方もいると思うので、電卓も忘れないようにしてください。

一応テキストを持っていきましたが、緊張からかあまり頭に入ってこなかったです。

筆記用具もボールペンを貸してくれるので、持っていかなくても大丈夫でした。

試験当日に迷ったこと

当日は早めに着いたのですが、ここで少し迷ったことがありました。

試験の案内表示はあるものの、受付に人がいなくて少し待ってみたのですが、一向に誰も戻ってくる気配がなかったんですよね。

・・・でも奥の方から話し声はしていました。

忙しそうだったので、声をかえていいものか迷っていたのですが、10分くらい待ってみたので、声がする方へ向かって呼んでみました。

そしたら、すぐに受付らしき方が出て来てきてくれました。

後から確認したら、ネット試験では30分前から受付してもらえるみたいです。

それから、検温や注意事項の説明、同意書にサイン、荷物を置いたりして、なんやかんやと予約した試験時間に近くなっていました。

A4のメモ用紙が2枚とサインした時に使ったボールペン、そして耳栓も渡してくれました。

試験当日の様子

テストセンターによって場所も広さも違いますが、私が受けた所では教室のような場所にパソコンが並んでいました。

仕切りとかはなく、机もそれほどスペースがあるわけではありませんでした。

受け始めた時は誰もいない状態でしたが、あとから1人2人と入ってきました。

テストセンターの空き状況では、次の月も満席になっていたので、もう少し受ける人が多いのかと思ってたんですよね。

もしかしたら、感染対策で受けられる人数も何人までと決まっているのかもしれません。

終わりに

以上が簿記3級の勉強方法と試験当日までの様子でした。

簿記は分かると面白いのですが、いくつか「?」という所がありました。

つい、むずか・・と呟きたくなりそうでしたが、

敢えて「カンタンカンタン、簿記カンタン」

と言い換えるようにしてました。

そのお陰か分かりませんが、問題集を解いていくうちに、何回繰り返しても解けなかった貸倒引当金や経過勘定が理解できるようになりました。

簿記を勉強したことで、前よりも企業のお金の流れや、資本金のこと、税金の仕組みなども分かってきました。

これだけでも充分簿記の勉強をする価値があったと思います。

これから独学で簿記3級の勉強を始められる方や、今勉強を頑張っている方の参考になれたら嬉しいです。